На мировом рынке традиционно пользовались спросом русские шали и платки. Шали, выпускаемые нижегородской фабрикой, принадлежавшей Н.А. Мерлину, а также фабрикой Д.А. Колокольцева, расположенной в селе Ивановском Саратовской губернии, были известны своим безупречным качеством. В Индии шали изготавливались из пуха тибетских коз, тогда как в России для их производства использовали пух сайгаков, который отличался своей тонкостью и мягкостью. Пряжа, получаемая из этого пуха, напоминала шёлк и превосходила по своим характеристикам пух кашемирских коз. Русские шали занимали лидирующие позиции в мировом масштабе.

При посещении гостей русские женщины надевали роскошные шали поверх повойников, кичек или кокошников, украшенных золотом. Головной убор русской женщины был поразительным сочетанием света и цвета: блестела шелковистая ткань, сверкала жемчуг, ярко сияло золотое шитье. Описать великолепие головного убора довольно сложно. Шали украшали васильки, алые сочные розы, маки, которые казались соперниками румянцу щек красавиц. Но зимние праздники с катанием на тройке русские красавицы встречали не только в цветастых шалях, но и в оренбургских пуховых платках.

До того, как шали с набивным узором приобрели широкую известность, они производились в подмосковной деревне Павлово-Посад, в Оренбургском крае уральская казачка Мария Николаевна Ускова представила шесть пуховых платков на всемирной выставке в Лондоне в 1861 году. В сопроводительном письме отмечалось, что изделия ручной работы широко производятся в Оренбургском крае многими женщинами. С этого момента началась всемирная известность оренбургских пуховых платков. В качестве награды уральской казачке с выставки была вручена медаль с надписью «За шали из козьего пуха», диплом и 125 рублей серебром. Оренбургские платки, изготовленные из пуха местных коз, были известны с XVII века.

В 1762 году этнограф П.И. Рычков, известный как путешественник и ученый, отмечал, что в окрестностях Яика обитают козы, которых можно встретить целыми стадами, отличавшимися «…такой стремительностью, что ни одна собака не смогла бы их поймать». Из пуха этих коз местные жители изготавливали тёплые шарфы и поддёвки. Уральские зимы отличаются суровостью, и даже овчинный полушубок не всегда способен защитить от холода, в то время как поддёвки из пуха местных коз согревают даже в более лёгкой одежде. Если кочевые калмыки и казахи просто вязали из пуха шарфы, то русские мастерицы, склонные украшать любую одежду кружевом и вышивкой, стали декорировать пуховые платки сложными узорами, используя растительные мотивы. В 1766 году П.А. Рычков предоставил Вольному экономическому обществу свой труд под названием «Опыт о козьей шерсти». П.А. Рычков советовал государственным служащим поддерживать народное ремесло. К письму был приложен пуховый платок, связанный его женой.

Платок вызвал всеобщее восхищение, в результате чего дама была удостоена Золотой медали. Вскоре сведения об оренбургских пуховых платках достигли и Парижа. Французы решили организовать подобное производство и у себя. Профессор-востоковед Жубер первоначально намеревался отправиться на Тибет в поисках кашемирских коз. Однако, по пути, в Одессе он выяснил, что в Оренбургских степях обитают козы – потомки кашемирских животных. Он изучил пух этих коз и пришёл к выводу, что по качеству он превосходит пух кашемирских коз. Таким образом, французы решили приобрести таких коз и перевезти их во Францию. Было закуплено 1300 коз, которых необходимо было доставить на корабле через Чёрное море в Марсель. Живыми довезли лишь 400. Но и те козочки, которые прибыли во Францию, в её прекрасную и тёплую страну, не дали такого пуха. Эксперимент оказался неудачным. Куда только не пытались перевезти оренбургских козочек – и в Англию, и в Латинскую Америку, их кормили и баловали, но… Им не хватало русского мороза, а без него пух не формировался. Вот такая наша оренбургская пуховая шаль. Она не стала ни марсельской, ни ливерпульской.

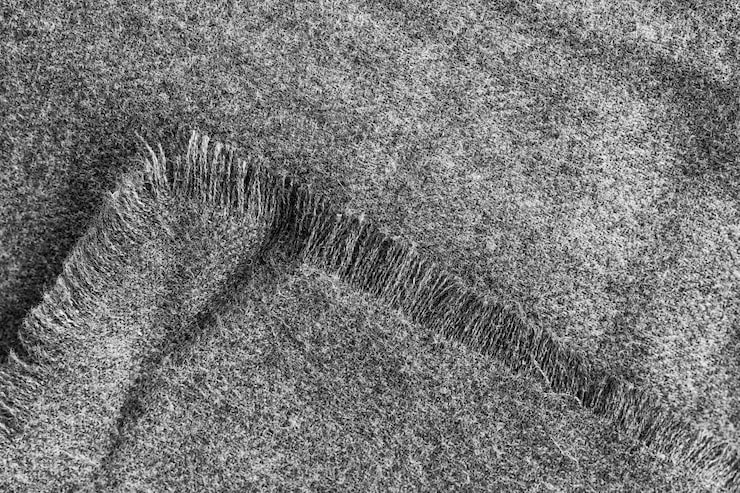

Наш оренбургский платок, отличающийся исключительным качеством и красотой, изготовлен из такой тонкой пряжи, что его, имеющего размеры пять аршин в длину и пять в ширину (один аршин равен 71 сантиметру), можно протянуть через обручальное кольцо или, многократно сложив, поместить в скорлупу гусиного яйца.

Оренбургский платок – в нем заключилась русская душа, он согревает красотой и изяществом, а теплом – тело. Красота облагораживает, и на Руси всегда умели одеваться со вкусом.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.